Da poco è uscito l’ultimo romanzo di Leonardo Gori, Il vento di giugno, e chi scrive ha potuto assistere alla presentazione che l’autore ne ha fatto a Poggibonsi. Il suo intervento, successivo alla lettura dell’opera, ha confermato tutte le impressioni che questa mi aveva suscitato.

Come negli altri romanzi con protagonista Bruno Arcieri Il vento di giugno presenta difatti una partitura molto complessa, in cui la vicenda della spy-story, calata in un ben definito contesto storico e geopolitico, appare venata da situazioni poliziesche e da importanti risvolti sentimentali.

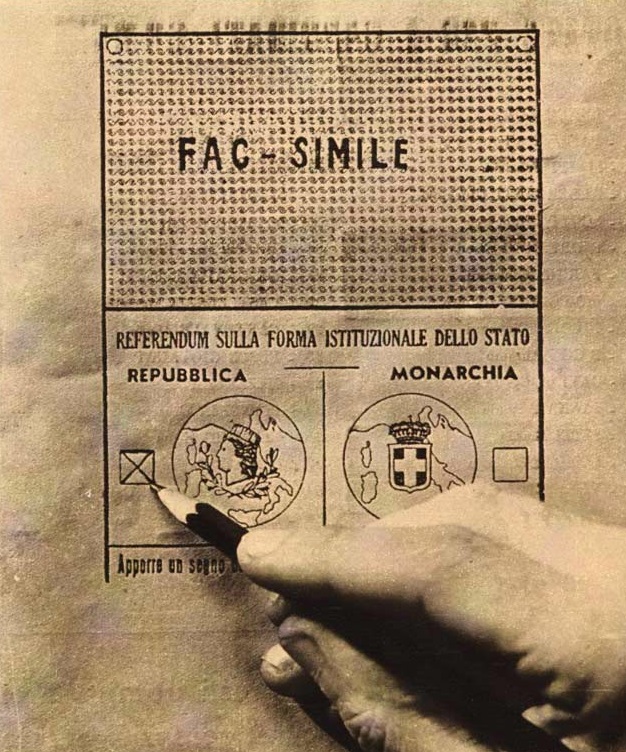

Come pochi altri romanzi del ciclo, ne Il vento di giugno le vicende narrate si intrecciano però in maniera strettissima con la Storia studiata nei manuali scolastici. Esse si collocano infatti nei giorni in cui, con il referendum tra monarchia e repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente, il nostro Paese, devastato dalla guerra, doveva fare scelte decisive sul proprio futuro nonché cercare di fare i conti con il ventennio fascista.

Su quest’ultimo tema l’opinione del maggiore dei Carabinieri in forza ai servizi segreti Bruno Arcieri, portavoce dell’autore, è assai diversa da quella di stampo crociano per cui il regime fascista è stato solo una parentesi transitoria, un incidente di percorso nello sviluppo dello Stato liberale e sociale. Due brani, collocati in momenti diversi della narrazione, riflettono perfettamente la complessa trama di pensieri del protagonista sulla questione e ci ricordano che forse non fu un caso se all’epoca, per dirla con Flaiano, un’infima maggioranza di italiani erano fascisti:

… a quando poteva ancora credere che il male fosse rappresentato solo da Mussolini e dal suo volgare regime di cartapesta, basato sulla violenza, sul disprezzo per la democrazia e sulla delazione, e che non ne fossero invece responsabili proprio gli italiani, quasi tutti fascisti nell’animo, anche quando credevano di essere dalla parte opposta: con la loro mentalità furbastra, con lo spirito vigliacco del branco, con il disprezzo belluino per le regole del vivere civile, con la loro propensione ai mezzucci e alla truffa.

… non poté evitare di alzare lo sguardo al fatidico balcone. Per quanto volesse ignorarlo, quello era il simbolo tangibile di un ventennio che, nelle parole di Mussolini, nessuno avrebbe potuto cancellare. I grandi fasci littori ai lati erano stati tolti, ma ne rimanevano le sagome in negativo, forse più inquietanti degli originali. Arcieri sapeva in cuor suo che la frase del dittatore diceva il vero, benché in senso opposto a quel che intendeva il defunto duce: il fascismo era nelle ossa degli italiani, sia prima sia dopo. Un cancro forse incurabile.

Tuttavia, per quanto laceranti siano state le esperienze passate e per quanto sordido e pieno di macerie possa apparire nel 1946 il paesaggio fisico e umano dell’Italia, Arcieri pur tra mille titubanze si apre alla speranza di una palingenesi:

Io ho tradito, in piena consapevolezza, il suo mondo, il vostro vecchio mondo ipocrita. Quello che è sortito dalla guerra non è esteticamente valido, ne convengo, ma è nuovo, ed è pieno di speranza. Speranza è la parola chiave, quella che più mi interessa.

Anche perché il vento del Nord, benché mitigatosi nel vento di giugno del titolo, portò pure significativi effetti, a partire dal tramonto della monarchia e dall’elezione di un’Assemblea Costituente che avrebbe prodotto una delle Carte più avanzate dell’Occidente. Per la prima volta poi, e questo aspetto è ben evidenziato nel romanzo, le donne italiane ebbero il diritto di votare e di eleggere altre donne a rappresentarle.

Da qui forse l’intensità con cui rifulgono nell’opera le figure femminili, tutte ammirevoli e capaci di sorprendere il protagonista. A partire dalla sua amata Elena, bionda e baluginante presenza che nel suo imprevedibile andirivieni tra Firenze, Brindisi e Roma ora smorza ora accresce i rovelli sentimentali di Arcieri. Così Belinda che lo inquieta con il suo costume adamitico, così l’oversized Eleonora che, oltre a rivelare insospettate doti investigative, si fa portavoce delle istanze di emancipazione femminile da lui trascurate e riesce ad andare a votare. A spiazzare il maggiore dei Carabinieri è però soprattutto Cristina, personaggio ispirato alla figura di Vittoria Guerrini (1923 -1977) scrittrice e poetessa che tra i vari pseudonimi finì per prediligere quello di Cristina Campo.

L’autore non lesina le sovrapposizioni tra aspetti biografici della Guerrini e alcuni tratti del personaggio Cristina, come il piglio altero, la malattia cardiaca, il lavoro svolto al Russicum, l’interruzione della storia sentimentale con un intellettuale molto più anziano di lei, la ripresa dell’icastica espressione “scrisse poco, e le piacerebbe aver scritto meno “, o la stessa descrizione fisica:

Mentre si avvicinava, fu colpito dal volto, che, a parte una severa bellezza, comunicava qualcosa di diverso e di molto più intenso. Aveva grandi occhi espressivi. Benché non sorridesse, non aveva affatto l’aria ostile, anzi esprimeva una specie di misurata cordialità.

Particolare risalto ha poi l’esergo della stessa Campo scelto da Gori, in cui la scrittrice sostiene che la bellezza sia una sorta di quarta virtù teologale; nel corso del romanzo questo tema viene ripreso e, sempre in chiave religiosa, il personaggio di Cristina afferma il valore estetico del sacrificio, in grado di dare un senso spirituale alla vita. La comune predilezione per il dovere, unita al fascino colto e alla grazia signorile di Cristina, fa sì che Arcieri non riesca, come pure vorrebbe, a resisterle. Il maggiore dei Carabinieri usa anzi le sue arti per cercare di modificare la traiettoria dell’esistenza della ragazza. Salvo scoprire che la sua fin troppo romantica idea di felicità non coincide con le reali aspirazioni di Cristina.

Un qualche accenno va fatto infine ad aspetti stilistici e linguistici del romanzo. L’incipit, in un periodare scandito da virgole che isolano elementi provvisti ciascuno di grande rilevanza, situa subito il lettore in un preciso contesto, e al contempo lo invita a diffidare delle apparenze:

Chi, alle sei di mattina del 2 aprile 1946, avesse visto correre una Topolino per via de’ Serragli, a Firenze, avrebbe pensato forse a un’auto civetta della Polizia o dei Reali Carabinieri, all’inseguimento di un bandito.

Cara agli scrittori di trame poliziesche, stavolta questa precisione spazio-temporale nasce dall’esigenza di collocare gli eventi all’interno di una storia editoriale di ben sedici romanzi dedicati a Arcieri, che spaziano dal 1938 alla fine degli anni ’60 senza seguire nella pubblicazione un rigoroso ordine cronologico. Nel suo incipit lo scrittore fiorentino riprende tra l’altro movenze di Jarro, autore toscano di protogialli, che nel romanzo “L’assassinio nel vicolo della luna” del 1883, così aveva iniziato l’opera:

Era la sera del 14 gennaio 1831. L’orologio del Palazzo Vecchio, in Firenze, suonava le 8. Una donna, tutta velata, della quale sarebbe stato difficile dire l’età, avendo il volto coperto, ma che pareva giovane alle snelle movenze della persona, e alla scioltezza del passo, usciva da una casa in Piazza degli Amieri…

Anche il finale del romanzo di Gori, dando voce ai contrastanti sentimenti di Arcieri nei confronti di Elena Contini, regala una efficace variazione del latino spes contra spem:

Eppure, Arcieri non sapeva se lo sperava, oppure se sperava il contrario.

All’interno di questa cornice scorre una prosa controllata, con un’aggettivazione mai ridondante, talora a sfondo letterario come nel caso della “vegetazione salgariana”. I dialoghi sono nutriti, e assolvono ora al compito di fornire elementi utili allo sviluppo dell’azione, più spesso a quello di profilare nettamente la psicologia e l’estrazione sociale dei personaggi. Mancano peraltro concessioni a parlate locali o dialettali, uniformando quindi il registro linguistico del discorso diretto a quello del narratore onnisciente. Il quale solo in rarissimi casi si concede lemmi localistici, come il romanesco “sbriluccichii” e riporta in maniera obliqua, soprattutto per dare un colorito storico, le insolenze della folla fiorentina inferocita in “che si vôle mòvere, signora?” oppure le parole pronunciate da un attore durante la proiezione del film La vita ricomincia “Ahó, sor dotto’”; Gori permette semmai ai due ufficiali americani che convivono con Arcieri, a riprova della loro sostanziale estraneità al contesto italiano, l’uso della propria lingua.

Gori ha del resto una lunga consuetudine con la risciacquatura dei panni in Arno, e la sua scelta lessicale è sempre puntuale ed efficace. Non senza qualche punta di raffinatezza, come “i parafernalia della spia”, testimonianza di quanto ben oliati siano i ferri del mestiere dello scrittore.